在牙科领域,拔牙是一项常见但又需要谨慎对待的治疗手段。很多患者在面临拔牙决策时,常常会有诸多疑虑,比如“哪些情况需要拔牙?”以及“拔牙会不会对身体健康产生影响?”接下来,让我们详细探讨这些问题。

一、哪些情况需要进行拔牙?

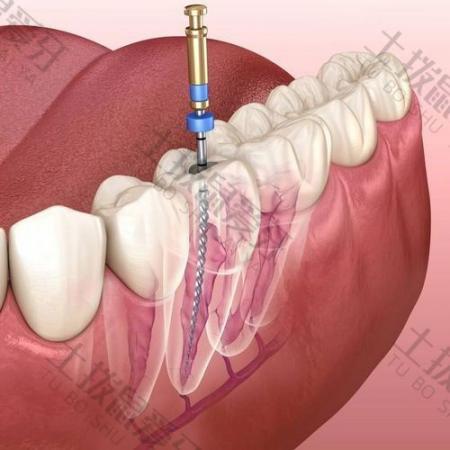

严重龋齿无法修复

当牙齿龋坏严重,已经破坏到牙髓甚至牙根,且经过多次治疗仍无法保留其功能和结构时,拔牙可能是必要的选择。例如,龋齿导致牙髓坏死、牙根尖周大面积炎症,牙齿严重松动,无法通过根管治疗或牙冠修复来恢复正常咀嚼功能。

牙周病晚期

牙周病是导致牙齿松动和脱落的主要原因之一。如果牙周组织遭到严重破坏,牙槽骨吸收过多,牙齿极度松动,无法通过牙周治疗恢复稳固,拔牙则成为不可避免的措施。

阻生智齿

智齿萌出位置不正,部分或全部被牙龈覆盖,与邻牙之间容易积存食物残渣,难以清洁,容易引发智齿冠周炎、邻牙龋坏、牙周炎等问题。阻生智齿还可能压迫邻牙牙根,导致邻牙吸收或损伤下牙槽神经。

多生牙

多生牙是指正常牙列以外多余的牙齿。它们可能会导致牙列拥挤、错颌畸形、影响正常牙齿的萌出和排列,或者形成含牙囊肿等病变。

牙齿外伤

牙齿因意外事故受到严重损伤,如牙根折断、牙槽骨骨折无法复位、牙齿脱位无法再植等情况,可能需要拔牙。

正畸需要

在进行牙齿正畸治疗时,为了给牙齿排列创造足够的空间,有时需要拔除一些牙齿,通常是第一前磨牙或第二前磨牙。

牙齿肿瘤或囊肿

如果牙齿周围出现良性或恶性肿瘤、囊肿,且病变范围较大,累及牙齿时,可能需要连同牙齿一并切除。

乳牙滞留

乳牙到了换牙期仍未脱落,影响恒牙正常萌出时,需要拔除滞留的乳牙,以引导恒牙正常萌出。

二、拔牙会影响身体健康吗?

拔牙本身一般不会对身体健康造成严重影响,但在某些情况下,可能会带来一些短期或长期的变化。

短期影响

疼痛和肿胀:拔牙后,创口周围会出现一定程度的疼痛和肿胀,这是正常的术后反应。通常在术后2-3天达到高峰,随后逐渐减轻。医生会开具止痛药和消炎药来缓解症状。

出血:拔牙后创口会有少量出血,一般在24小时内逐渐停止。如果出血较多或持续不止,需要及时就医处理。

感染:虽然拔牙是在严格的无菌操作下进行的,但仍有一定的感染风险。术后遵循医生的建议,保持口腔清洁,可以降低感染的发生率。

长期影响

邻牙移位:拔牙后,如果长期不进行修复(如镶牙、种植牙等),相邻的牙齿可能会向缺牙间隙倾斜,对颌牙会伸长,从而影响咬合关系和咀嚼功能。

牙槽骨吸收:拔牙后,牙槽骨会有一定程度的吸收,如果拔牙时间过长未修复,牙槽骨吸收会更加明显,给后续的修复治疗带来困难。

心理影响:对于一些对拔牙有恐惧心理的患者,拔牙经历可能会导致心理压力和焦虑。

然而,需要指出的是,如果是因为疾病原因(如严重龋齿、牙周病等)必须拔牙,而不及时拔牙,反而可能会对身体健康造成更大的危害。例如,严重的牙周病不仅会导致牙齿脱落,还与心血管疾病、糖尿病等全身性疾病的发生发展密切相关。

三、拔牙前后的注意事项

拔牙前

告知医生病史:包括全身性疾病(如高血压、糖尿病、心脏病等)、药物过敏史、正在服用的药物等,以便医生评估拔牙的风险。

避免空腹:以免在拔牙过程中出现低血糖反应。

女性避开生理期:因为生理期时身体的凝血功能相对较弱,拔牙可能会导致出血增多。

拔牙后

咬紧棉球或纱布:拔牙后医生会在创口处放置棉球或纱布,需要咬紧30-60分钟,以帮助止血。

24小时内不要刷牙漱口:避免破坏创口的血凝块,导致出血和感染。

饮食注意:拔牙后2小时内禁食,之后可进食温凉、软质的食物,避免用拔牙侧咀嚼。

遵医嘱用药:按照医生的建议服用止痛药和消炎药。

注意休息:避免剧烈运动和劳累,保证充足的睡眠。

总之,拔牙是一种常见的牙科治疗手段,在决定是否拔牙时,需要综合考虑牙齿的病变情况、患者的全身健康状况以及后续的修复方案。如果您对拔牙存在疑虑,建议与牙科医生充分沟通,了解拔牙的必要性和风险,做出明智的决策。同时,拔牙后要严格遵循医生的建议进行护理,以促进创口愈合,减少并发症的发生。希望通过以上的内容,能让大家对拔牙有更全面、更深入的了解,从而在面对拔牙时不再恐惧和迷茫。